Parole: l'Ulisse il XXVI canto dell'Inferno di Dante

Ulisse, ovvero il desiderio di conoscere

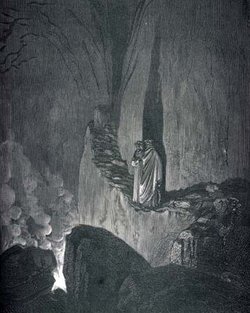

Il percorso di Ulisse attraverso le pagine della letteratura occidentale incrocia uno dei massimi capolavori della tradizione italiana: Dante inserì la figura dell'eroe greco tra i peccatori del suo Inferno, ma non ne fece una figura negativa, trasformandolo anzi nell'emblema stesso del desiderio umano di viaggiare, scoprire, conoscere.

Dante e la Divina Commedia

Dante Aligheri (Firenze, 1265 - Ravenna, 14 settembre 1321): poeta, scrittore ed uomo politico fiorentino, è considerato il primo grande poeta della lingua italiana, fino ad essere definito "il sommo poeta". E' altrettanto noto che ebbe una vita per molti versi travagliata e morì quando si trovava esiliato dalla sua città natale. Il suo nome, secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, è un ipocorismo (voce locale-dialettale) per Durante:

Durante, olim vocatus Dante.

Il suo capolavoro, la Divina Commedia, è la più importante testimonianza letteraria della civiltà medievale, e contemporaneamente raccoglie le premesse di nuove idee che troveranno sviluppo nelle età successive. Il poema, pur continuando i modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, fine morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, ben lontana dalla spiritualità tipica del Medioevo, tesa a cristallizzare la visione del reale.

Il canto XXVI

Il canto ventiseiesimo ha nei manoscritti antichi la seguente descrizione:

Canto XXVI, nel quale si tratta de l'ottava bolgia contro a quelli che mettono aguati e danno frodolenti consigli; e in prima sgrida contro a' fiorentini e tacitamente predice del futuro e in persona d'Ulisse e Diomedes pone loro pene.

Eccone più in dettaglio i contenuti:

- Un'invettiva contro Firenze - versi 1-12

- La descrizione della bolgia dei consiglieri fraudolenti - vv. 13-48

- L'incontro con Ulisse e Diomede - vv. 49-84

- Il racconto dell'ultimo viaggio di Ulisse - vv. 85-142

Il discorso di Ulisse: "Fatti non foste a viver come bruti..."

Ecco il brano del canto XXVI dell'Inferno dantesco che contiene il discorso di Ulisse. La chiave di lettura che egli dà della propria vicenda e dei propri viaggi è la più alta: essi costituiscono il simbolo della tensione alla conoscenza, la conseguenza più diretta della superiore dignità dell'uomo rispetto ai bruti, agli animali.

Lo maggior corno de la fiamma antica 83

cominciò a crollarsi mormorando,

pur come quella cui vento affatica; 87

indi la cima qua e là menando,

come fosse la lingua che parlasse,

gittò voce di fuori, e disse: "Quando 90

mi diparti’ da Circe, che sottrasse

me più d’un anno là presso a Gaeta,

prima che sì Enëa la nomasse, 93

né dolcezza di figlio, né la pieta

del vecchio padre, né ’l debito amore

lo qual dovea Penelopè far lieta, 96

vincer potero dentro a me l’ardore

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto

e de li vizi umani e del valore; 99

ma misi me per l’alto mare aperto

sol con un legno e con quella compagna

picciola da la qual non fui diserto. 102

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,

fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,

e l’altre che quel mare intorno bagna. 105

Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi

quando venimmo a quella foce stretta

dov’Ercule segnò li suoi riguardi 108

acciò che l’uom più oltre non si metta;

da la man destra mi lasciai Sibilia,

da l’altra già m’avea lasciata Setta. 111

"O frati", dissi, "che per cento milia

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia 114

d’i nostri sensi ch’è del rimanente

non vogliate negar l’esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente. 117

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza". 120

Li miei compagni fec’io sì aguti,

con questa orazion picciola, al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti; 123

e volta nostra poppa nel mattino,

de’ remi facemmo ali al folle volo,

sempre acquistando dal lato mancino. 126

Tutte le stelle già de l’altro polo

vedea la notte, e ’l nostro tanto basso,

che non surgëa fuor del marin suolo. 129

Cinque volte racceso e tante casso

lo lume era di sotto da la luna,

poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo, 132

quando n’apparve una montagna, bruna

per la distanza, e parvemi alta tanto

quanto veduta non avëa alcuna. 135

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

ché de la nova terra un turbo nacque

e percosse del legno il primo canto. 138

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;

a la quarta levar la poppa in suso

e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 141

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso".

Ed eccone una parafrasi:

Il corno più grande della fiamma cominciò a muoversi mentre mormorava come le voci disturbate dal vento; la cima della fiammella muovendosi a destra e a sinistra come se fosse una lingua che parlasse, parlò e disse:

«Quando me ne andai da Circe, che mi aveva trattenuto più di un anno a Gaeta, prima che Enea la chiamasse così, né la dolcezza suscitata dall’amore verso mio figlio, né l’amore pietoso verso la vecchiaia di mio padre, né l’amore dovuto che doveva far felice Penelope, poterono vincere dentro di me l’ardore che ebbi di scoprire il mondo, i vizi e le virtù degli uomini; ma mi misi per mare aperto soltanto con una barca e con quella piccola compagnia dalla quale non fui abbandonato.

Vidi le spiagge a destra ed a sinistra fino alla Spagna, fino al Marocco, la Sardegna e le altre isole, bagnate dallo stesso mare.

Io e i compagni eravamo vecchi quando arrivammo allo stretto di Gibilterra, dove Ercole segnò i suoi confini così che l’uomo non li oltrepassasse; a destra avevo lasciata Siviglia ed a sinistra Ceuta.

“O fratelli”, dissi, “che per centomila pericoli siete giunti all’occidente, in questo poco tempo che ci rimane, non negate il sapere, dietro al luogo dove tramonta il sole, dove non c’è anima viva.

Prestate bene attenzione alla vostra origine, al motivo per cui siete nati: non siete nati per vivere come animali, ma per seguire valore e conoscenza”.

Feci i miei compagni desiderosi, con questa piccola preghiera, al cammino, a mala pena poi li avrei ritenuti; e girata la poppa verso oriente, facemmo dei remi le ali per il folle volo, sempre dirigendoci verso l’Equatore.

La notte mostrava tutte le stelle del polo antartico; il polo artico era ormai molto basso.

Passati cinque mesi, da che eravamo entrati nello stretto, apparve una montagna, scura per la distanza, e mi sembrava tanto alta come non ne avevo mai viste.

Passarono cinque mesi, da quando avevamo oltrepassato lo stretto, quando apparve una montagna, scura per la lontananza, che mi pareva alta più di ogni altra che avessi visto fin ora.

Noi ci rallegrammo, e subito l’allegria si tramutò in tristezza, poiché dalla montagna nacque un vento impetuoso, e percosse il primo lato della barca. Lo fece girare tre volte, come in un vortice, con le acque tutt’intorno; la quarta volta la poppa si alzò verso l’alto e la prua andò giù, come piacque a Dio, finché il mare si chiuse sopra di noi. »

Un commento molto speciale

Il fascino della Divina Commedia di Dante non ha mai smesso di stregare i lettori, fino a trovare ai giorni nostri un fan molto lontano dalle polverose stanze delle accademie, e molto vicino a quella Toscana da cui ha origine la vena più sanguigna della poesia Dantesca: Roberto Benigni.

|

Clicca sull'icona per ascoltare il commento teatrale di Benigni al XXVI canto della Divina Commedia e al discorso di Ulisse! |

|